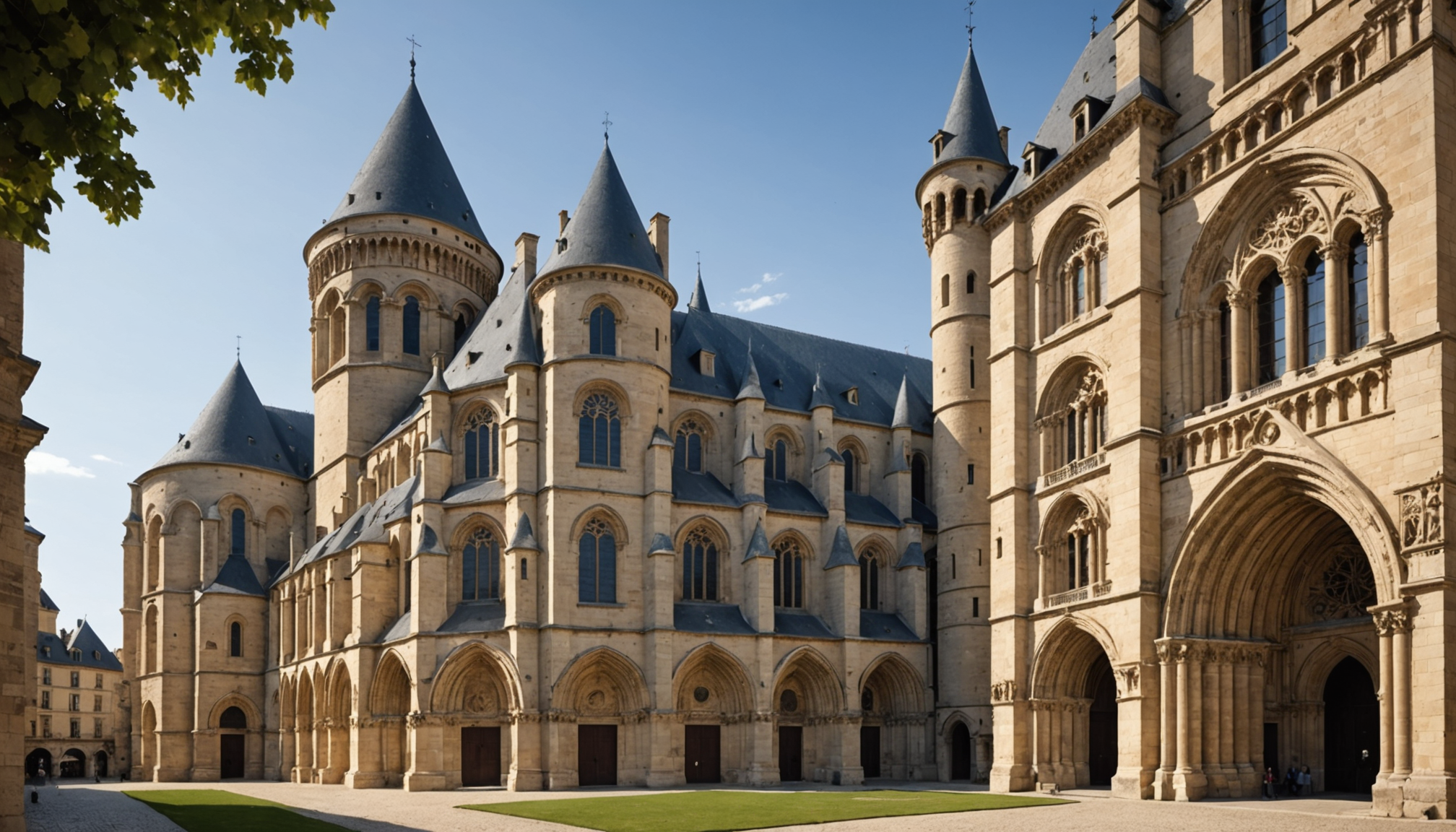

La richesse de l’architecture française se déploie à travers le temps, depuis les imposantes églises romanes jusqu’aux audacieux édifices contemporains. Ce patrimoine, un véritable miroir de l’évolution historique et culturelle de la France, présente une myriade de styles uniques dédiés à chaque région. L’art roman en France, qui domine du Xe au XIIe siècle, illustre une période charnière où l’architecture révère la solidité et la durabilité. L’un des exemples les plus remarquables de cette époque est l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, célèbre pour ses murs épais et ses fresques somptueuses. À contrario, l’architecture contemporaine de la Confluence à Lyon incarne l’innovation technologique et écologique d’aujourd’hui. Cet article plonge dans le monde captivant de l’architecture romane française pour vous initier à ses styles distinctifs et caractéristiques, ainsi qu’aux arts de bâtir qui ont traversé les siècles jusqu’à nous. Préparez-vous pour un voyage fascinant.

Caractéristiques de l’architecture romane en France

L’architecture romane française est marquée par une palette de caractéristiques distinctives qui la rendent unique et reconnaissable à travers le pays. Le style roman privilégie l’usage de la voûte en berceau, laquelle confère une solidité impressionnante aux édifices religieux. La structure est particulièrement visible dans les églises fortifiées où la préservation n’a jamais été un obstacle, mais bien un atout pour contrebalancer la menace des invasions. Je me souviens de ma première visite à l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe : les voûtes majestueuses et les colonnes massives créaient une atmosphère d’une grandeur incommensurable. À ce propos, cet article explore davantage ces styles fascinants.

Dans le cadre de l’architecture romane, les colonnes massives soutiennent souvent des arcs en plein cintre, offrant un formidable contraste avec les chapiteaux sculptés, ornés de motifs complexes représentant la faune et la flore ou des symboles géométriques. L’usage massif de l’appareil en pierre témoigne de la volonté de créer une architecture à l’épreuve du temps. Par ailleurs, les églises romanes se distinguent également par un décor sobre, loin des ornements gothiques opulents apparus plus tard. Les églises romanes illustrent la simplicité et la fonctionnalité, où le clair-obscur joue un rôle primordial pour conférer aux édifices une aura de mystère et de spiritualité.

Les clochers carrés marquent une autre particularité des églises romanes françaises. Souvent robustes, ils servent aussi bien de clocher que de tour de guet. Leurs simples proportions démontrent une attention particulière à la symétrie et à l’équilibre, emblématique des bâtiments romans. De plus, les fresques murales trouvées dans des églises comme celle de Saint-Savin-sur-Gartempe sont considérées parmi les plus belles d’Europe, véritables témoignages de l’art pictural médiéval. Ces fresques, souvent réduites à des fragments, continuent de captiver par leur expressivité percutante.

Afin d’illustrer l’extrême diversité de ces styles, le tableau ci-dessous compare quelques éléments architecturaux romans.

| Élément | Caractéristique | Exemple |

|---|---|---|

| Voûte en berceau | Solide, épaisse, courbée | Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe |

| Colonnes massives | Soutien des arcs | Église Saint-Philibert de Tournus |

| Arc en plein cintre | Rondeur caractéristique | Église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers |

| Chapiteaux sculptés | Motifs végétaux et symboles | Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay |

| Clochers carrés | Utilisé également en tour de guet | Clocher de l’abbaye de Cluny |

L’architecture romane n’est pas qu’une histoire de forme ; elle révèle également une perpétuelle interaction entre les préoccupations techniques de l’époque et un désir de représenter la foi et le pouvoir sous une forme tangible. L’art roman est un langage universel que l’on retrouve dans toute la France, avec certaines variations régionales dues à des influences culturelles et climatiques. À travers les régions, chaque bâtisseur laisse une empreinte spécifique, contribuant à créer cette mosaïque riche et cohérente du style roman.

Expressions régionales de l’architecture romane française

La diversité géographique de la France permet à l’architecture romane de s’exprimer de diverses manières uniques selon les régions. Par exemple, le Sud-Ouest de la France se distingue par l’utilisation prédominante de la pierre locale, donnant aux édifices érigés dans cette zone une teinte chaleureuse et terreuse. Les façades des églises, souvent faites de pierre calcaire, brillent sous le soleil, ce qui amplifie la sobriété et la robustesse de ce style.

Dans le Sud-Ouest, l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe est un exemple parfait. Elle met en avant la stabilité d’une architecture qui résiste au passage des siècles par l’utilisation judicieuse de la pierre locale. De plus, cette région s’enorgueillit de portails ornés, richement sculptés, gardiens inamovibles du sanctuaire intérieur de chaque église. Ces portails ne sont pas seulement des entrées, mais des œuvres d’art, témoignages de la maîtrise artisanale médiévale. Une exploration plus approfondie de ce sujet est disponible ici.

En Normandie, les fondations des constructions mettent en avant des combinaisons de pierre et de bois, respectant et adaptant les techniques romanes aux spécificités locales. L’église de Saint-Georges de Boscherville est un excellent exemple de ce style, utilisant efficacement les matériaux disponibles tout en respectant les principes romans de solidité et de grandeur.

La Bourgogne, quant à elle, se distingue par un style roman qui a évolué en réponse à l’essor des ordres monastiques tels que les bénédictins. Cette région est célèbre pour ses églises et monastères spectaculaires, tels que l’abbaye de Cluny, qui était autrefois la plus grande église de la chrétienté avant la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Cet article explore plus en profondeur l’implantation des églises et leur influence dans la région.

A côté de cela, en Provence, l’influence provençale vient enrichir les églises romanes de caractéristiques artistiques spécifiques, telles que les bas-reliefs exaltant la lumière chaude du sud. Ces ornements sont davantage mis en avant, s’inscrivant dans une volonté de représenter plus ouvertement le monde divin à travers l’art extérieur.

En fin de compte, les variations régionales de l’architecture romane française montrent comment un style commun peut s’adapter et s’enrichir de matériaux et de techniques diverses tout en maintenant son identité. L’architecture romane apporte une contribution majeure à la culture architecturale française, correspondant non seulement à une riche histoire mais aussi à un sens profond de communauté et de patrimoine partagé qui va au-delà des frontières régionales.

Influence des ordres monastiques sur l’architecture romane

Les ordres monastiques ont joué un rôle primordial dans la diffusion et la perpétuation de l’architecture romane en France. Les monastères tels que Cluny en Bourgogne ou Cîteaux ont été des foyers d’innovation architecturale et artistique. La centralisation du pouvoir religieux dans ces établissements a permis non seulement une standardisation des techniques, mais aussi une large propagation du style roman.

Cluny, par exemple, est une illustration emblématique de l’architecture romane, notamment par son échelle monumentale et l’utilisation de techniques de construction avancées pour l’époque. Les plans cruciformes que l’on retrouve fréquemment dans les églises romanes trouvent ici leur apogée, permettant d’accueillir un grand nombre de fidèles et de moines. Des nombreux chapiteaux sculptés de la basilique propagent des messages bibliques et symboliques, les reliant étroitement aux préoccupations spirituelles de l’époque.

Les monastères ont également servi de centres pédagogiques, où l’on apprenait non seulement à construire mais aussi à intégrer des éléments d’art et de science dans chaque bâtiment. De ce fait, ces établissements ont exercé une influence indiscutable au-delà des murs monastiques, favorisant la propagation du style roman à travers divers partenariats, qu’ils soient religieux ou séculiers.

Au-delà des structures imposantes des monastères, les abbés et moines eux-mêmes ont souvent été des figures clés dans l’architecture, en particulier lors de la planification et de l’exécution des projets de construction. Leur vision combinait non seulement la fonction utilitaire des bâtiments, mais aussi une initiative spirituelle, où chaque élément de l’architecture était censé élever l’esprit des habitants et des visiteurs vers le divin.

Une autre caractéristique commune aux projets architecturaux influencés par les ordres monastiques est leur inclinaison pour les décorations intérieures délicates, bien que subtiles. Elles incluent souvent des fresques murales représentant des scènes de la vie du Christ ou des personnages bibliques, intégrant tout un symbolisme riche et varié au sein des murs austères de pierre.

En résumé, sans l’impact des ordres monastiques, l’architecture romane n’aurait probablement pas eu un développement aussi riche et structuré au cours de cette période. La poussée architecturale issue de lieux comme Cluny a laissé une empreinte indélébile sur la France médiévale. Cette influence est encore visible aujourd’hui grâce à la préservation minutieuse et aux études continues des langues architecturales élaborées par ces pionniers de la foi et de l’art.

Le rôle des matériaux dans l’évolution de l’architecture romane

Les matériaux de construction jouent un rôle fondamental dans l’évolution et la préservation de l’architecture romane, leur choix influençant non seulement l’apparence mais aussi la durabilité, la fonction et la perception des structures romanes. L’appareil en pierre, par exemple, est emblématique du style roman pour sa robustesse et sa longévité. Il permet la création de structures massives et imposantes, qui ont su résister aux outrages du temps comme aux tensions climatiques.

La pierre locale, utilisée dans diverses régions telles que la Bourgogne ou le Poitou, apporte aux édifices un caractère authentique et enraciné dans leur environnement immédiat. Ces choix esthétiques sont loin d’être anodins, car ils intègrent les bâtiments avec harmonie dans le paysage environnant tout en tirant parti des ressources disponibles.

Le bois a également été largement utilisé, bien que moins visible dans les grands édifices religieux romans. Emploie dans la charpente ou les structures internes, il offre une flexibilité et une adaptabilité adaptées aux besoins spécifiques de chaque édifice. Malgré sa vulnérabilité à l’usure, le bois restait un choix prisé pour sa disponibilité et sa facilité de travail.

Enfin, les matériaux plus exotiques tels que la porcelaine ou le verre sont introduits plus tard, intégrant l’ornementation et l’élaboration des vitraux qui commencent à prendre place vers les dernières phases du style roman, en transition vers le gothique. Ces ajouts enrichissent la lumière intérieure et augmentent la spiritualité des lieux par le jeu des lumières colorées qu’ils permettent.

Le tableau suivant décrit quelques matériaux clés utilisés dans l’architecture romane et leur application :

| Matériau | Utilisation Principale | Exemples d’application |

|---|---|---|

| Pierre locale | Construction murale | Églises de Bourgogne |

| Bois | Charpente | Église de Saint-Georges de Boscherville |

| Tuile | Toitures | Abbaye de Cluny |

| Verre | Vitraux | Église Notre-Dame-la-Grande |

Ce recours varié aux matériaux témoigne d’une grande inventivité de la part des architectes romans, capables d’adapter leurs constructions aux ressources et aux techniques disponibles tout en renouvelant constamment leur langage architectural. Chaque pierre, chaque poutre, participe à ce vaste témoignage de l’ingéniosité humaine à travers les âges.

L’architecture romane française, avec ses voûtes en berceau, ses appareils en pierre et ses colonnes massives, ne cesse de fasciner. Elle demeure un témoignage vibrant d’une époque où l’art de construire se mêlait avec soin aux aspirations spirituelles. Pour en découvrir davantage, vous pouvez explorer un circuit dédié aux églises romanes en France.

FAQ sur l’architecture romane française

Quels sont les principaux matériaux utilisés dans l’architecture romane française?

Les édifices romans français sont principalement construits avec de la pierre locale, utilisée pour sa robustesse, ainsi que du bois pour la charpente. Des matériaux comme le verre furent introduits progressivement pour apporter une touche d’ornementation supplémentaire.

Quelles sont les caractéristiques distinctives des églises romanes?

Les églises romanes se distinguent par leurs voûtes en berceau, leurs colonnes massives, leurs arcs en plein cintre, et leurs chapiteaux sculptés. Les portails sont souvent ornés et les décors restent sobres, privilégiant la spiritualité et l’austérité.

Comment les ordres monastiques ont-ils influencé l’architecture romane?

Les ordres monastiques, tels que les bénédictins, ont joué un rôle central en diffusant le style roman à travers la France. Grâce à leur savoir-faire et à leur pouvoir économique, ils ont pu construire de nombreuses abbayes et églises, standardisant ainsi l’architecture romane tout en assurant son raffinement artistique.